新闻

历史与写实:谈唐勇力《新中国诞生》

在当代中国画坛,唐勇力可谓“学院型”画家——他先后在河北师大美术系、中央美术学院和浙江美术学院国画专业学习与执教,接受过中国画和西画基本功的双重训练,具有很强的写实能力和工笔能力。近百年画史表明,中国人物画的发展不仅需要传统功夫,还需要西画功夫的支持,以及在题材、主题、形式、艺术个性方面的探索功夫。

唐勇力的“敦煌之梦”系列,把宗教内容与世俗内容、古代人物与现代人物、壁画风格与现代工笔风格相交融,带有很强的探索性。

“大唐意韵”系列以唐诗、唐代竞技、唐代伎乐为主题,参照盛唐仕女形象,力图再现唐代勇武开放的社会生活。作品有时将古今人物并置同一空间,造成跨时空的幻觉,又借助于古壁画的剥落痕,赋予形象以历史的沧桑感。

“湘西苗族人物”系列,“人体绘画”系列,“水墨人物写生”系列,以及重彩组画《木兰辞》等,也涉足写实、变形、装饰、肌理、色彩多方面的探索。这些探索折射着新时期以来不断变化的艺术思潮,又贯穿一条主线——工笔人物画的继承和现代发展。

不过,唐勇力的写实能力在上述作品中似乎未得到充分发挥。他追求变形,但变形也许不是他的优势,他的优势还是写实。他以写实方法画的素描稿,无论造型、动态,光感还是线的处理,都有很高水准;而变形后的形象却常常失去素描稿的生动效果。我相信,他沿着写实路线探索,更能推动工笔人物画的发展,获得更大成就。这在巨幅《新中国诞生》一画的创作中得到了印证。

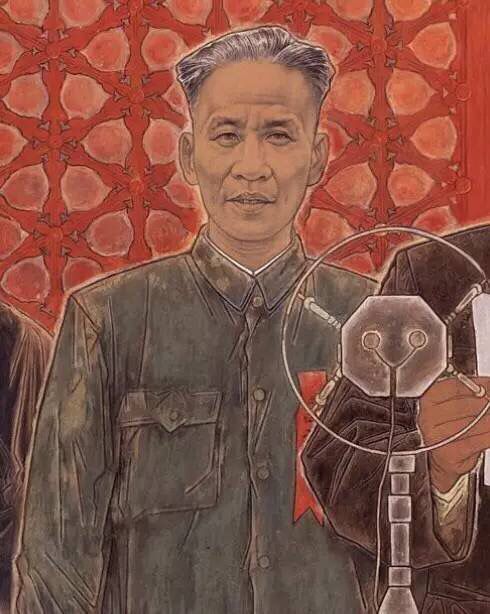

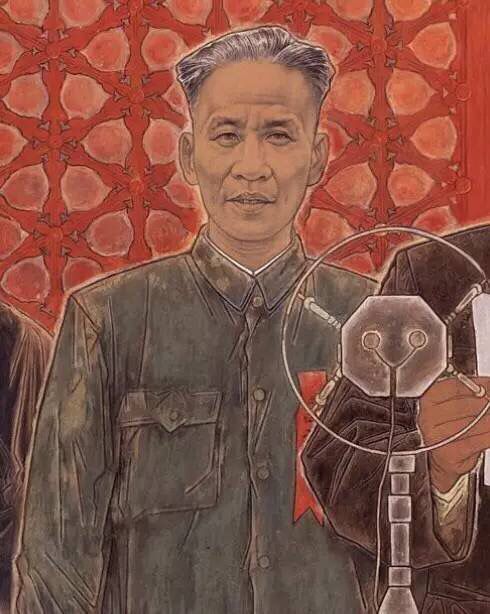

《新中国诞生》(A),是“国家重大历史题材美术创作工程”课题之一,历时三载,积数百张素描稿和色彩稿,完成作品为绢本,高2米,长8米,计16平方米。刻画新中国诞生之时的63位政府委员。作为工笔人物群像,其尺幅之阔,难度之大,费思费工之巨,可谓罕见。谈到难度,首先是人物的位置安排,这涉及历史人物的身份地位。但事实是,除了中央政府主席、副主席、总理有一定的安排之外,其它委员(不论党内党外),都是自然站立,没有后来那样依照政治地位作严格的礼仪性排序。更大的困难是,当时的照相器材与技术,无法把数十位委员的排列情形拍摄下来,多数委员甚至没有留下在天安门上的照片,而能找到的可参考图片,不是年龄相差太多,就是角度不合用,要么就是形象模糊不清,无法作细致刻画的参考。唐勇力虽访问了一些知情的老人和研究这段历史的学者,但也只能根据大略的记述和艺术的需要,作出大胆安排。

2013年,受国家博物馆委托,唐勇力再画一幅《新中国诞生》(B)置于国博中央陈列大厅东壁,尺幅扩大到4.8×17.5米,计83平方米,画中人物与真人等大。仍为绢本,工笔设色。为了这幅空前的巨作,唐勇力在何各庄318艺术区租了一间足够高的简易画室。把画绢分别裱在8米高的木板上,再将它们拚起来,交互使用三种作画方式:平舖在地上画,爬上木梯画,站在活动云梯上画。笔者在2013年、2014年,2015年多次探访何各庄画室。地处东五环外,没闹市的喧嚣,小院里种了蔬菜,养了盆荷,进门处隔了一间小廚房,可以烧水烧饭。勇力除了回央美开会、处理教学事务,都在这里作画。为了有足够的体力与精力,他每天在院子里跑跑步。独自作画的漫长过程,大体量的技术性描绘,会产生疲劳、单调甚至麻木感。他形容这是“独自一个人的马拉松”,跑了整整三年!他能够坚持下来,靠的是强大的心理和体力承受力。

与A幅相比,B幅的基本框架,人与人、人与环境的关系基本没变。但唐勇力的目标不是对第一幅的单纯放大,而是要在整体气势和细部描绘、形象塑造与色彩处理各方面,都有所超越。难度可想而知——即使单纯的形象放大,其人物位置、姿态和表情的刻画,也都比第一幅更难。国内缺少画巨幅人物作品的参照,他特意到巴黎住了些日子,每天去卢浮宫,对欧洲大师的名作特别是大卫的巨幅《加冕礼》(610×931厘米)作了仔细的研读,以求获得有益的借鉴。

为了更好的把握形象,他在绢面上用心画了一遍素描稿。继而把素描稿转画为墨稿。我第一次去,看到的正是完成的墨稿。真人大小的人物形象,有如在眼前的切近感,这是小画幅不可能达到的视觉效果。与A幅比起来,这幅墨稿更深入和精致,人物更加像似,神态更加具体,作为群像的整体感更强。但如何在这样大的绢面上使用矿物性颜料,还缺少经验,只能一边画一边探索。日本画家作“岩彩画”是很少调色的,因为日产颜色种类多,选用就是了。唐勇力坚持用品种较少的国产颜料,某些颜色必须自己调出来,但调出自己想要的矿物质色调,是很难的事情。我第二次去看画,见地上、桌子上摆满了颜色罐,画面已铺上一层大调子,人物与环境的空间还不曾拉开,几位老帅的绿色军装有些灰暗,那种像洗过的明亮黄绿色调还没调出来。我朦胧感到,这件巨大的人物群像,最重要的也许不是每个人的表情,不是节日气氛,也不是色彩的象征性,而是作品整体的时代感和历史厚度。1949年10月初,北京解放不久,战争还在继续,被委任的新中国政府委员,风尘朴朴地从海内外甚至战场赶到北京,第一次登上天安门城楼,还没有明晰的职务与级别划分,而饱受战乱之苦、有着不同背景和政治理想的委员们对“新民主主义”的中国抱着各式各样的设想、猜测、希望和憧憬。这一切,既反映在各个委员的姿情上,也表现在他们的衣着和天安门环境的色彩上。因此,画家的历史认知与情境想像,人物的时代性神态、画面的时代性色调是体现历史真实的关键。我第三次去看他作画,觉得色彩的大关系已经出来,大殿背景适当暗了下去,人物群像与城楼融为一体了,许多人物得到了更具体的刻画,给予特定的灯光,效果可能会更好。勇力说,有几个重要人物的头部还要加工,衣服的时代感还要强化,要利用对群鸽的描绘显现出天安门城楼的空间和画幅的生动感。

《新中国诞生》一画(A),原属文化部、财政部组织实施的“国家重大历史题材美术创作工程”,百余幅作品的选题,由中央党史研究室、中国社科院近代史研究所专家拟定,经中办和中宣部审批才实施的。但作品的构思、风格与画法,都出自画家之手。《新中国诞生》之前,已有董希文的油画《开国大典》。如何不仅在画种区别上、也在思想倾向与容量上与该画有所区别,赋予作品新的面貌、新的意义,是画家面对的最大课题。《新中国诞生》的突破首先在选择了刻画63位政府委员群像——这一构思得到了靳尚谊等评审委员们的广泛认可。董希文《开国大典》画的是典礼主席台的核心部分,集中描绘中央人民政府主席、副主席和总理等政府首脑,省略了绝大部分政府委员,而《新中国诞生》描绘的则是主席台全景,即全部政府委员。前者是大典的特写镜头,后者是整体图像;前者着重刻画毛泽东主席宣布“新中国成立了”那一瞬间的历史性形象,他身后站立的只有朱德、刘少奇、周恩来、宋庆龄、李济深、张澜、高岗、林伯渠、郭沫若和沈钧儒等10人;后者则刻画了包括这些领导人在内、在主席台中心向两侧排列开的全部63位党、政、军、民主党派、爱国人士政府委员,其中包括后来被罢免、成为历史“问题人物”如高岗、饶漱石、章伯钧、刘少奇、彭德怀、林彪,以及诸多后来没有声息的著名民主人士等。前者的“省略”性构思是在50年代的政治背景上出现的,后者的“增加”性构思,是在改革开放新时期的背景下出现的。《开国大典》是一种真实,《新中国诞生》也是一种真实。前者以象征性的红色调、蓝天白云、红旗招展的意象,突出了庄严喜庆的节日气氛;后者以实实在在的人物描绘突出了新中国诞生之初对于民主联合政府的建制设想,以及“共和”“民主”为特征的政治意象。比较起来,《开国大典》更多庆祝性的抒情因素,《新中国诞生》更多纪实性的历史叙事因素。《开国大典》的局部截取,《新中国诞生》的全景呈现,与真实的现场相比,都作了重新组织。前者作的是“减法”,后者作的是“加法”。两者的形象组织与调整,是艺术的需要,也透露出不同时期对历史真实不尽相同的理解。

《开国大典》经历过两次修改,先后删掉高崗和刘少奇。这种修改有悖于历史真实,是扭曲政治的“遗忘”和“遮蔽”现象。历来的历史画创作,难免遇到“政治需要”与历史真实的矛盾。在这样的情境中,是坚持追求历史真实,还是服从“政治正确”的需要,不免令画家为难。从理论上讲,画家应该坚持对历史真实的追求,坚持历史叙事的真相。但作到这一点并非易事。如果《新中国诞生》创作于“高饶事件”“反右斗争”“彭德怀事件”“文化大革命”时间段,它能过通过政治审查,或者不被权力因素所涂改吗?如果不是经过思想解放、改革开放,画满63个政府委员的《新中国诞生》,恐怕也不能诞生。正是在这样的意义上,我们说“国家重大历史题材美术创作工程”拟定并肯定《新中国诞生》的创作,国家博物馆决定请唐勇力再造一幅在中央大厅摆放的、更大尺幅的《新中国诞生》,都以新的眼光,穿越伤痕累累的历史,再现这一重大政治事件的另一面真实。人类历史写作的真实与遮蔽,是不断出现的事。再现真实要付出代价,但追求真实,始终是人的一种渴求与目标。

历史画的“写实”,由精神层面与方法层面组成。精神层面即追求真实和对真实的理解,也就是表达思想。为了表达思想,可以省略或改变某些细节,但不能违背基本的历史事实;表达思想不是任意想像。方法层面即追求写实风格。画家可以有自己对写实风格的理解与把握,但不能有悖于历史真实。以尊重真实为基本原则的写实方法,是创作历史画最好的形式选择。在中国画的诸种体裁中,工笔重彩与写实风格最为接近。因此,在写实主义传统没有得到充分发展的中国,工笔画还有很大的拓展空间。主要使用矿物性颜料的工笔画,不变色,宜于细致刻画,与中国文化传统有深刻的渊源,要传达一种庙堂般的崇高气势,呈现具有重大文化与历史意义的事件和人物,重彩工笔人物画大有发展空间,其自身的完善也大有余地。

写实方法与素描训练分不开。素描能通过面部、身体与人物关系的刻画,传达出人丰富微妙的内心世界,以及人与人的复杂关系。画史表明,主要靠线描刻画人物且高度程式化的传统方法,弱于深度刻画,适当吸收素描方法和色彩方法,能够强化其表现力。20世纪中国画的最大变革之一,就是吸取了这些方法,使人物画发生了巨变,增强了表现力。从徐悲鸿、蒋兆和到方增先、周思聪乃至当代人物画的许多代表人物,都不同程度借鉴了素描画法与色彩方法。这是不可否认的事实。画好人物画,第一是造型能力,其次才是笔墨技巧等。中西结合的造型方法,加上中国画的笔墨方法和色彩方法,已经成为中国人物画的基本模式。《新中国诞生》的成功,就是这一模式的果实。其创作过程表明,画素描稿的过程,就是展现写实功夫的过程,亦即深度刻画人物、处理人物关系的过程。当然,人物画的创作,需要处理好素描与线描、西画造型与中国画造型的关系,保证在深入刻画的同时,仍保持人物画的民族风格。各大美术学院的中国画教学,都积累了自己的经验。唐勇力坚持的“线性素描”,以及与之相关的速写、默写等的综合训练,就是这一经验的体现,而《新中国诞生》能在很少图像参考的条件下深入刻画真人大小的63位历史人物,更是这一经验的突出成果。

拓展当代工笔人物画,首先要认真研究和弘扬传统人物画。在画史上,有不少大型教化、宗教主题作品,史载如西汉周公礼殿之“盘古三皇五帝三代君臣与仲尼七十弟子”壁画,唐代阎立本“太宗御容、秦府十八学士、凌烟阁功臣”壁画,历代各大寺庙、石窟寺及道观的道释人物画壁等。即使在山水花鸟取代了人物主体地位的元代,还遗留了有极高水准的永乐宫道教壁画。在玩赏性、寄寓性的文人画趋于衰退的现代社会,以勾勒填色为主要技术方式、写实功能较强的工笔画传统,更适合各类公共艺术的广泛需要,《新中国诞生》大型群像的视觉效果,并不比油画《开国大典》逊色。《开国大典》在色彩处理上吸收了民间年画和中国工笔画的因素,但也在一定程度上失去了油画性。《新中国诞生》虽然借用了素描方法,但其完成稿并不失传统本色,在这一点上,它的经验和启示也是值得珍视的。

著名评论家郎绍君文 2013年9月-2015年11月稿

唐勇力的“敦煌之梦”系列,把宗教内容与世俗内容、古代人物与现代人物、壁画风格与现代工笔风格相交融,带有很强的探索性。

“大唐意韵”系列以唐诗、唐代竞技、唐代伎乐为主题,参照盛唐仕女形象,力图再现唐代勇武开放的社会生活。作品有时将古今人物并置同一空间,造成跨时空的幻觉,又借助于古壁画的剥落痕,赋予形象以历史的沧桑感。

“湘西苗族人物”系列,“人体绘画”系列,“水墨人物写生”系列,以及重彩组画《木兰辞》等,也涉足写实、变形、装饰、肌理、色彩多方面的探索。这些探索折射着新时期以来不断变化的艺术思潮,又贯穿一条主线——工笔人物画的继承和现代发展。

不过,唐勇力的写实能力在上述作品中似乎未得到充分发挥。他追求变形,但变形也许不是他的优势,他的优势还是写实。他以写实方法画的素描稿,无论造型、动态,光感还是线的处理,都有很高水准;而变形后的形象却常常失去素描稿的生动效果。我相信,他沿着写实路线探索,更能推动工笔人物画的发展,获得更大成就。这在巨幅《新中国诞生》一画的创作中得到了印证。

《新中国诞生》(A),是“国家重大历史题材美术创作工程”课题之一,历时三载,积数百张素描稿和色彩稿,完成作品为绢本,高2米,长8米,计16平方米。刻画新中国诞生之时的63位政府委员。作为工笔人物群像,其尺幅之阔,难度之大,费思费工之巨,可谓罕见。谈到难度,首先是人物的位置安排,这涉及历史人物的身份地位。但事实是,除了中央政府主席、副主席、总理有一定的安排之外,其它委员(不论党内党外),都是自然站立,没有后来那样依照政治地位作严格的礼仪性排序。更大的困难是,当时的照相器材与技术,无法把数十位委员的排列情形拍摄下来,多数委员甚至没有留下在天安门上的照片,而能找到的可参考图片,不是年龄相差太多,就是角度不合用,要么就是形象模糊不清,无法作细致刻画的参考。唐勇力虽访问了一些知情的老人和研究这段历史的学者,但也只能根据大略的记述和艺术的需要,作出大胆安排。

2013年,受国家博物馆委托,唐勇力再画一幅《新中国诞生》(B)置于国博中央陈列大厅东壁,尺幅扩大到4.8×17.5米,计83平方米,画中人物与真人等大。仍为绢本,工笔设色。为了这幅空前的巨作,唐勇力在何各庄318艺术区租了一间足够高的简易画室。把画绢分别裱在8米高的木板上,再将它们拚起来,交互使用三种作画方式:平舖在地上画,爬上木梯画,站在活动云梯上画。笔者在2013年、2014年,2015年多次探访何各庄画室。地处东五环外,没闹市的喧嚣,小院里种了蔬菜,养了盆荷,进门处隔了一间小廚房,可以烧水烧饭。勇力除了回央美开会、处理教学事务,都在这里作画。为了有足够的体力与精力,他每天在院子里跑跑步。独自作画的漫长过程,大体量的技术性描绘,会产生疲劳、单调甚至麻木感。他形容这是“独自一个人的马拉松”,跑了整整三年!他能够坚持下来,靠的是强大的心理和体力承受力。

与A幅相比,B幅的基本框架,人与人、人与环境的关系基本没变。但唐勇力的目标不是对第一幅的单纯放大,而是要在整体气势和细部描绘、形象塑造与色彩处理各方面,都有所超越。难度可想而知——即使单纯的形象放大,其人物位置、姿态和表情的刻画,也都比第一幅更难。国内缺少画巨幅人物作品的参照,他特意到巴黎住了些日子,每天去卢浮宫,对欧洲大师的名作特别是大卫的巨幅《加冕礼》(610×931厘米)作了仔细的研读,以求获得有益的借鉴。

为了更好的把握形象,他在绢面上用心画了一遍素描稿。继而把素描稿转画为墨稿。我第一次去,看到的正是完成的墨稿。真人大小的人物形象,有如在眼前的切近感,这是小画幅不可能达到的视觉效果。与A幅比起来,这幅墨稿更深入和精致,人物更加像似,神态更加具体,作为群像的整体感更强。但如何在这样大的绢面上使用矿物性颜料,还缺少经验,只能一边画一边探索。日本画家作“岩彩画”是很少调色的,因为日产颜色种类多,选用就是了。唐勇力坚持用品种较少的国产颜料,某些颜色必须自己调出来,但调出自己想要的矿物质色调,是很难的事情。我第二次去看画,见地上、桌子上摆满了颜色罐,画面已铺上一层大调子,人物与环境的空间还不曾拉开,几位老帅的绿色军装有些灰暗,那种像洗过的明亮黄绿色调还没调出来。我朦胧感到,这件巨大的人物群像,最重要的也许不是每个人的表情,不是节日气氛,也不是色彩的象征性,而是作品整体的时代感和历史厚度。1949年10月初,北京解放不久,战争还在继续,被委任的新中国政府委员,风尘朴朴地从海内外甚至战场赶到北京,第一次登上天安门城楼,还没有明晰的职务与级别划分,而饱受战乱之苦、有着不同背景和政治理想的委员们对“新民主主义”的中国抱着各式各样的设想、猜测、希望和憧憬。这一切,既反映在各个委员的姿情上,也表现在他们的衣着和天安门环境的色彩上。因此,画家的历史认知与情境想像,人物的时代性神态、画面的时代性色调是体现历史真实的关键。我第三次去看他作画,觉得色彩的大关系已经出来,大殿背景适当暗了下去,人物群像与城楼融为一体了,许多人物得到了更具体的刻画,给予特定的灯光,效果可能会更好。勇力说,有几个重要人物的头部还要加工,衣服的时代感还要强化,要利用对群鸽的描绘显现出天安门城楼的空间和画幅的生动感。

《新中国诞生》一画(A),原属文化部、财政部组织实施的“国家重大历史题材美术创作工程”,百余幅作品的选题,由中央党史研究室、中国社科院近代史研究所专家拟定,经中办和中宣部审批才实施的。但作品的构思、风格与画法,都出自画家之手。《新中国诞生》之前,已有董希文的油画《开国大典》。如何不仅在画种区别上、也在思想倾向与容量上与该画有所区别,赋予作品新的面貌、新的意义,是画家面对的最大课题。《新中国诞生》的突破首先在选择了刻画63位政府委员群像——这一构思得到了靳尚谊等评审委员们的广泛认可。董希文《开国大典》画的是典礼主席台的核心部分,集中描绘中央人民政府主席、副主席和总理等政府首脑,省略了绝大部分政府委员,而《新中国诞生》描绘的则是主席台全景,即全部政府委员。前者是大典的特写镜头,后者是整体图像;前者着重刻画毛泽东主席宣布“新中国成立了”那一瞬间的历史性形象,他身后站立的只有朱德、刘少奇、周恩来、宋庆龄、李济深、张澜、高岗、林伯渠、郭沫若和沈钧儒等10人;后者则刻画了包括这些领导人在内、在主席台中心向两侧排列开的全部63位党、政、军、民主党派、爱国人士政府委员,其中包括后来被罢免、成为历史“问题人物”如高岗、饶漱石、章伯钧、刘少奇、彭德怀、林彪,以及诸多后来没有声息的著名民主人士等。前者的“省略”性构思是在50年代的政治背景上出现的,后者的“增加”性构思,是在改革开放新时期的背景下出现的。《开国大典》是一种真实,《新中国诞生》也是一种真实。前者以象征性的红色调、蓝天白云、红旗招展的意象,突出了庄严喜庆的节日气氛;后者以实实在在的人物描绘突出了新中国诞生之初对于民主联合政府的建制设想,以及“共和”“民主”为特征的政治意象。比较起来,《开国大典》更多庆祝性的抒情因素,《新中国诞生》更多纪实性的历史叙事因素。《开国大典》的局部截取,《新中国诞生》的全景呈现,与真实的现场相比,都作了重新组织。前者作的是“减法”,后者作的是“加法”。两者的形象组织与调整,是艺术的需要,也透露出不同时期对历史真实不尽相同的理解。

《开国大典》经历过两次修改,先后删掉高崗和刘少奇。这种修改有悖于历史真实,是扭曲政治的“遗忘”和“遮蔽”现象。历来的历史画创作,难免遇到“政治需要”与历史真实的矛盾。在这样的情境中,是坚持追求历史真实,还是服从“政治正确”的需要,不免令画家为难。从理论上讲,画家应该坚持对历史真实的追求,坚持历史叙事的真相。但作到这一点并非易事。如果《新中国诞生》创作于“高饶事件”“反右斗争”“彭德怀事件”“文化大革命”时间段,它能过通过政治审查,或者不被权力因素所涂改吗?如果不是经过思想解放、改革开放,画满63个政府委员的《新中国诞生》,恐怕也不能诞生。正是在这样的意义上,我们说“国家重大历史题材美术创作工程”拟定并肯定《新中国诞生》的创作,国家博物馆决定请唐勇力再造一幅在中央大厅摆放的、更大尺幅的《新中国诞生》,都以新的眼光,穿越伤痕累累的历史,再现这一重大政治事件的另一面真实。人类历史写作的真实与遮蔽,是不断出现的事。再现真实要付出代价,但追求真实,始终是人的一种渴求与目标。

历史画的“写实”,由精神层面与方法层面组成。精神层面即追求真实和对真实的理解,也就是表达思想。为了表达思想,可以省略或改变某些细节,但不能违背基本的历史事实;表达思想不是任意想像。方法层面即追求写实风格。画家可以有自己对写实风格的理解与把握,但不能有悖于历史真实。以尊重真实为基本原则的写实方法,是创作历史画最好的形式选择。在中国画的诸种体裁中,工笔重彩与写实风格最为接近。因此,在写实主义传统没有得到充分发展的中国,工笔画还有很大的拓展空间。主要使用矿物性颜料的工笔画,不变色,宜于细致刻画,与中国文化传统有深刻的渊源,要传达一种庙堂般的崇高气势,呈现具有重大文化与历史意义的事件和人物,重彩工笔人物画大有发展空间,其自身的完善也大有余地。

写实方法与素描训练分不开。素描能通过面部、身体与人物关系的刻画,传达出人丰富微妙的内心世界,以及人与人的复杂关系。画史表明,主要靠线描刻画人物且高度程式化的传统方法,弱于深度刻画,适当吸收素描方法和色彩方法,能够强化其表现力。20世纪中国画的最大变革之一,就是吸取了这些方法,使人物画发生了巨变,增强了表现力。从徐悲鸿、蒋兆和到方增先、周思聪乃至当代人物画的许多代表人物,都不同程度借鉴了素描画法与色彩方法。这是不可否认的事实。画好人物画,第一是造型能力,其次才是笔墨技巧等。中西结合的造型方法,加上中国画的笔墨方法和色彩方法,已经成为中国人物画的基本模式。《新中国诞生》的成功,就是这一模式的果实。其创作过程表明,画素描稿的过程,就是展现写实功夫的过程,亦即深度刻画人物、处理人物关系的过程。当然,人物画的创作,需要处理好素描与线描、西画造型与中国画造型的关系,保证在深入刻画的同时,仍保持人物画的民族风格。各大美术学院的中国画教学,都积累了自己的经验。唐勇力坚持的“线性素描”,以及与之相关的速写、默写等的综合训练,就是这一经验的体现,而《新中国诞生》能在很少图像参考的条件下深入刻画真人大小的63位历史人物,更是这一经验的突出成果。

拓展当代工笔人物画,首先要认真研究和弘扬传统人物画。在画史上,有不少大型教化、宗教主题作品,史载如西汉周公礼殿之“盘古三皇五帝三代君臣与仲尼七十弟子”壁画,唐代阎立本“太宗御容、秦府十八学士、凌烟阁功臣”壁画,历代各大寺庙、石窟寺及道观的道释人物画壁等。即使在山水花鸟取代了人物主体地位的元代,还遗留了有极高水准的永乐宫道教壁画。在玩赏性、寄寓性的文人画趋于衰退的现代社会,以勾勒填色为主要技术方式、写实功能较强的工笔画传统,更适合各类公共艺术的广泛需要,《新中国诞生》大型群像的视觉效果,并不比油画《开国大典》逊色。《开国大典》在色彩处理上吸收了民间年画和中国工笔画的因素,但也在一定程度上失去了油画性。《新中国诞生》虽然借用了素描方法,但其完成稿并不失传统本色,在这一点上,它的经验和启示也是值得珍视的。

著名评论家郎绍君文 2013年9月-2015年11月稿